Hashimoto-Thyreoiditis: Alles zur Entstehung und Behandlung der Schilddrüsen-Erkrankung

Du fühlst dich zeitweise extrem erschöpft und selbst alltägliche Dinge wie Staubsaugen oder Einkaufen fallen dir schwer? Dazu kommen undefinierbare Gelenkschmerzen, trockene Haut, massiver Haarausfall oder Magen-Darm-Probleme? Der Grund für deine Beschwerden könnte die Schilddrüsenerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis sein.

Wird eine Hashimoto-Thyreoiditis nicht richtig behandelt, kann es zur völligen Zerstörung der Schilddrüse kommen. Ein wesentlicher Teil der Hormonproduktion würde damit ausfallen und viele biochemische Vorgänge nicht mehr stattfinden. Auch wenn die Erkrankung nicht heilbar ist, lässt sich ihr Verlauf mit der richtigen Behandlung verlangsamen und Beschwerden können vermindert werden.

In diesem Artikel erfährst du, wie eine Hashimoto-Thyreoiditis entsteht, wie sie diagnostiziert wird und welche Symptome typisch sind. Außerdem zeigen wir dir die wichtigsten Behandlungsmaßnahmen und welchen Einfluss die Ernährung auf den Krankheitsverlauf hat.

1. Entstehung einer Hashimoto-Thyreoiditis

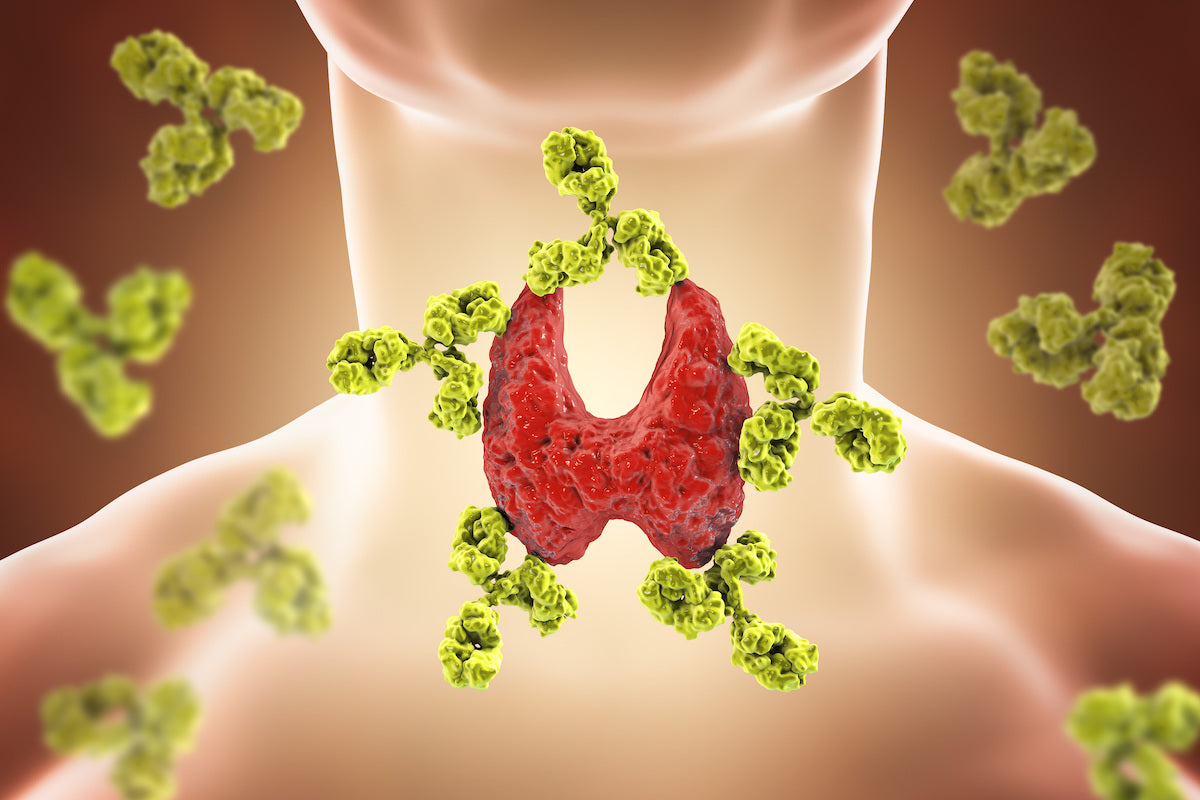

Bei der chronisch-entzündlichen Autoimmunkrankheit Hashimoto-Thyreoiditis (auch Autoimmunthyreoiditis) bildet der Körper fälschlicherweise Antikörper gegen die Eiweiße der eigenen Schilddrüse. Das bis dahin gesunde Schilddrüsengewebe wird dadurch angegriffen, was schließlich zu einer chronischen Entzündung der Schilddrüse führt.

Interessant: Im Jahre 1912 beschrieb der japanische Pathologe und Chirurg Hakaru Hashimoto zum ersten Mal das Krankheitsbild der Hashimoto-Thyreoiditis. Nach ihm wurde die Schilddrüsenerkrankung benannt.

Ursachen einer Autoimmunthyreoiditis

Die genaue Ursache dieser Immun-Überreaktion ist nicht genau bekannt. Vermutet werden sowohl genetische Ursachen als auch eine sehr hohe Jodzufuhr. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass bakterielle oder virale Infektionen, besonders stressige Lebensphasen, Lebensmittelunverträglichkeiten oder auch Hormonveränderungen (z. B. durch eine Schwangerschaft) die Autoimmunreaktion in Gang setzen.

Eine Hashimoto-Thyreoiditis tritt zudem oft gemeinsam mit anderen Autoimmunkrankheiten auf, wie der Weißfleckenkrankheit (Vitiligo), einer Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) oder Diabetes mellitus Typ 1.

Auch Nährstoffmängel, wie unzureichende Serumspiegel an Selen, Jod, Zink und Eisen, könnten einen Ausbruch begünstigen.

Hashimoto-Thyreoiditis-Verlauf

Zu Beginn der Erkrankung bildet das Schilddrüsengewebe oft noch eine normale Menge an Schilddrüsenhormonen, gleichzeitig kommt es bereits zum Absterben von Schilddrüsenzellen. Um einen normalen Hormonspiegel aufrechtzuerhalten, wächst das noch funktionierende Gewebe an. Aus diesem Grund geht die Anfangsphase einer Hashimoto-Thyreoiditis häufig mit einer vergrößerten Schilddrüse (Struma) einher.

Mit der Zeit geht immer mehr Schilddrüsengewebe verloren und es können nicht mehr genug Schilddrüsenhormone gebildet werden. Dies führt zu typischen Beschwerden einer Schilddrüsenunterfunktion.

In seltenen Fällen kann es anfangs auch zu einer kurzzeitigen Schilddrüsenüberfunktion kommen. Dies liegt daran, dass das Schilddrüsengewebe eine gewisse Menge an Hormonen speichert. Stirbt es ab, werden die Hormone plötzlich freigesetzt.

Nach der akut entzündlichen Phase entwickelt sich in den meisten Fällen eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose). Diese ist die Folge davon, dass die Schilddrüse durch die Angriffe der eigenen Antikörper immer zu einem gewissen Teil irreparabel beschädigt wird.

2. Symptome einer Hashimoto-Thyreoiditis

Eine Hashimoto-Thyreoiditis kann durch eine ganze Reihe typischer Symptome gekennzeichnet sein:

- Müdigkeit, Erschöpfung und Abgeschlagenheit

- Gewichtszunahme

- Engegefühl im Hals

- depressive Verstimmungen

- Konzentrationsstörungen und Gedächtnisschwäche

- Kälteüberempfindlichkeit

- trockene Haut und brüchige Nägel

- Haarausfall oder trockene und stumpfe Haare

- Herzrhythmusstörungen

- erhöhte Infektanfälligkeit

- Darmbeschwerden, Leaky-Gut-Syndrom oder Verstopfung

- Nahrungsmittelunverträglichkeiten

- erhöhte Blutfettwerte

- Zyklusstörungen bei Frauen

- Potenzstörungen bei Männern

Gut zu wissen: Anfangs können die Symptome schwer einzuordnen sein. Sie treten eher unregelmäßig und nicht sehr stark ausgeprägt auf und werden schnell alltäglichen Gegebenheiten wie Stress, Schlafmangel oder einer Erkältung zugeschrieben. Die Beschwerden ähneln meist denen einer Schilddrüsenunterfunktion, zeitweilig können aber auch Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion auftreten.

3. Diagnose einer Hashimoto-Thyreoiditis

Solltest du Symptome einer Autoimmunthyreoiditis feststellen, ist es wichtig, diese möglichst frühzeitig ärztlich abklären zu lassen. Der Arzt bzw. die Ärztin wird ein Blutbild machen und deine Schilddrüse mittels Ultraschall (Schilddrüsensonografie) untersuchen. Spezialisiert auf dieses Gebiet sind Nuklearmediziner:innen und Endokrinologen bzw. Endokrinologinnen.

Welche Blutwerte sind wichtig?

Bei Verdacht auf eine Hashimoto-Thyreoiditis werden folgende Werte im Blutserum untersucht:

- Thyroidea-stimulierendes Hormon (basal) (TSH): Signalhormone der Hypophyse zur Schilddrüse

- freies T3 (fT3): freie, ungebundene Form des Schilddrüsen-Hormons T3 (Trijodthyronin)

- freies T4 (fT4): freie, ungebundene Form des Schilddrüsen-Hormons T4 (Thyroxin)

- Thyreoidale Peroxidase Ak (TPO Ak): Antikörperwert der vom Immunsystem produzierten Schilddrüsenantikörper

Bei einer gesunden und gut arbeitenden Schilddrüse sollten die Werte in folgenden Bereichen liegen (Unterschiede in der Maßeinheit können laborabhängig abweichen):

- TSH: 0,4 bis 4,0 mU/l

- fT3: 2,0 – 4.4 pg/ml

- fT4: 0,8 -1,8 ng/dl

- TPO Ak: < 34 IUL/ml

Zur Diagnosefindung ist die Bestimmung verschiedener Antikörper-Werte im Blut relevant. Ein typischer Nachweis ist die Erhöhung des Antikörper-Wertes gegen das Enzym Schilddrüsenperoxidase (TPO).

Was zeigt der Ultraschall?

Da ein erhöhter TPO-Wert auch bei anderen Autoimmunerkrankungen auftritt, erfolgt für eine genaue Diagnose immer eine Ultraschalluntersuchung. Mit der sogenannten Schilddrüsensonografie lässt sich die zerstörte Binnenstruktur der Schilddrüse darstellen.

Die typische Hashimoto-Schilddrüse zeigt in der Ultraschalluntersuchung eine echoarme (dunkle) und unregelmäßige Struktur, die als mottenfraßartig oder leopardenfellartig beschrieben werden kann.

Je nach Erkrankungsstadium kann die Schilddrüse vergrößert, verkleinert oder sogar kaum noch erkennbar sein. Ein Szintigramm der Schilddrüse (nuklearmedizinische Untersuchung) ist bei Hashimoto-Thyreoiditis ohne zusätzlichen diagnostischen Wert und allenfalls zur Abklärung von gleichzeitig auftretenden Schilddrüsenknoten nur selten notwendig.

Bei einer Hashimoto-Thyreoiditis wird in zwei Verlaufsformen unterschieden:

- Atrophe Form: Hier schwinden die Zellen der Schilddrüse. Das Organ schrumpft. In Deutschland leidet die Mehrheit der Patienten an dieser Variante der Krankheit.

- Hypertrophe Form: Hier vergrößert sich die Schilddrüse, ein Kropf (eine Struma) entsteht. Das ist hierzulande eine seltenere Form.

4. Therapie einer Hashimoto-Thyreoiditis

Bei der Therapie einer Autoimmunthyreoiditis ist das oberste Ziel, die entzündlichen Prozesse der Schilddrüse einzudämmen und dann auf ein Minimum zu reduzieren. Meistens ist schon im ersten Zeitraum der Behandlung eine deutliche Besserung des Wohlbefindens zu spüren.

Hast du die Diagnose Hashimoto erhalten, ist es wichtig, zunächst den TSH (also den Entzündungswert) zu senken. Es wird ein möglichst niedriger TSH-Wert angestrebt.

Einnahme von Schilddrüsen-Präparaten

Anhand der im Blut festgestellten fT3- und fT4-Werte erhältst du ein passendes, synthetisch hergestelltes Schilddrüsen-Präparat. Zunächst wird in der Regel mit einer Therapie mit L-Thyroxin (T4) begonnen. Auch die Dosierung wird der Blutuntersuchung entsprechend angepasst.

Über diese Schilddrüsentabletten wird dem Körper eine gewisse Menge T4 zugeführt, welches er dann in T3 umwandeln kann. Durch die externe Gabe von T4 wird die Schilddrüse entlastet und das davon abhängige System beruhigt. Dadurch sinken in der Regel die Entzündungswerte.

Sollte dadurch keine ausreichende Verminderung der Symptome gelingen, wird das Stoffwechsel-aktive Triiodthyronin (T3) dazugegeben.

Wichtig: Leidest du in der Anfangsphase unter einer Überfunktion der Schilddrüse (Hyperthyreose), ist zunächst keine Hormontherapie sinnvoll.

In einem Kontrolltermin nach ca. zwei bis drei Monaten erfolgt eine erneute Blutabnahme und Ultraschalluntersuchung. Anhand dessen können die Ärztinnen und Ärzte sehen, inwiefern das Schilddrüsen-Präparat hilft und sich die Entzündungswerte und fT3- und fT4-Werte im Blut verbessert haben. Dementsprechend wird die Dosierung der Schilddrüsentabletten gegebenenfalls angepasst.

Alternative Behandlungsmethode

Sollte es kaum zu einer Besserung der Symptome kommen, besteht die Möglichkeit, dass du aus Schweineschilddrüsengewebe hergestellte Hormone einnimmst.

In bestimmten Fällen wird diese natürliche Form besser als die synthetisch hergestellten Thyroxinpräparate vertragen.

Diese Schilddrüsenhormone werden auch NDT (Natural Desiccated Thyroid) genannt, sind allerdings in ihrer Dosierung schwieriger zu handhaben und werden nicht von der gesetzlichen Krankenkasse getragen.

5. Weitere Hashimoto-Maßnahmen & Tipps

Die Hashimoto ist zwar nicht heilbar, aber mit unseren Tipps kannst du deinen Krankheitsverlauf ein wenig verbessern und die Symptome möglicherweise reduzieren.

Ernährung für die Schilddrüse

Da bei einer Hashimoto das Immunsystem überreagiert, achte so gut wie möglich darauf, möglichst wenig Gründe für eine solche Überreaktion zu geben. Über eine vitalstoffreiche, antientzündliche und eiweißreiche Ernährung und einen bewussten Lebensstil wird das Immunsystem ideal unterstützt.

Folgende Lebensmittel sind bei einer Hashimoto-Thyreoiditis gut geeignet:

- Viel Gemüse

- Zuckerarmes Obst

- Glutenfreie Getreide

- Hochwertige Fette

- Eiweißquellen

- Omega-3-Fettsäuren

- Gewürze

- Probiotika

Folgende Lebensmittel sind bei einer Hashimoto-Thyreoiditis weniger gut geeignet:

- Zuckerreiches Obst

- Einfache Kohlenhydrate

- Glutenhaltiges Getreide

- Ungünstige Fette

- Zucker

- Wurstwaren und rotes Fleisch

- Fast Food und Fertiggerichte

- Alkohol

Nährstoffe, die die Schilddrüse unterstützen

In erster Linie solltest du versuchen, alle wichtigen Nährstoffe über deine Ernährung abzudecken. Zusätzlich gibt es einige Wirkstoffe, die einen positiven Einfluss auf den Verlauf und die Symptomatik einer Hashimoto-Thyreoiditis haben können.

Selen

Das Spurenelement Selen ist maßgeblich an der Umwandlung des Schilddrüsenhormons T4 in T3 beteiligt. Zudem fördert Selen die Verwertbarkeit von Jod und wirkt entzündungshemmend auf die Schilddrüse . Ein Mangel an Selen kann eine Schilddrüsenunterfunktion verschlimmern.

Jod

Jod ist an der Produktion und Bildung der Schilddrüsenhormone beteiligt. Sowohl zu viel als auch zu wenig Jod im Körper kann eine Schilddrüsen-Erkrankung auslösen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass du den Jodspiegel regelmäßig überprüfen lässt. Über einen Jod-Sättigungstest im Urin können die genauen Werte bestimmt werden.

Zink

Zink unterstützt das gesunde Immunsystem, ist an der Bildung von Schilddrüsenhormonen beteiligt und unterstützt deren gesunde Funktion. Weiterhin kann Zink zu normaler Haut, Haaren und Nägeln beitragen.

Unser Tipp: Die Spurenelemente Jod, Selen und Zink findest du auch kombiniert in unserem VitaMoment Schilddrüsen-Komplex. Gemeinsam mit pflanzlichen Extrakten aus Ashwagandha und Thymian kann dieser die Gesundheit deiner Schilddrüse unterstützen.

Vitamin D

Vitamin D kann sich positiv auf Entzündungen auswirken und ist an der Regulierung des Immunsystems beteiligt. Studien zeigen, dass Hashimoto-Betroffene häufig einen niedrigeren Vitamin D-Spiegel aufweisen. Gleichzeitig führte eine Behandlung mit Vitamin D zum Rückgang der TPO-Antikörper.

Omega-3-Fettsäuren

Die beiden Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA wirken entzündungshemmend und sind in der Lage, Autoimmunprozesse zu dämpfen. Das Problem: Viele Menschen nehmen hierzulande zu wenig Omega 3 und zu viel Omega 6 zu sich. Die besten Quellen für hochwertiges Omega 3 sind neben Fisch Omega-3-Kapseln. Diese bestehen aus hochwertigem Fischöl oder Algenöl und es besteht hier kein Risiko auf eine Schwermetallbelastung.

In diesem Artikel erfährst du, welche Effekte Omega-3-Fettsäuren auf die Gesundheit haben und wie du sie am besten zu dir nimmst.

Jetzt lesenEisen

Eisen ist ein wichtiger Bestandteil des Enzyms Schilddrüsen-Peroxidase (TPO), welches eine Rolle bei der Bildung von Schilddrüsenhormonen spielt. Ein Eisenmangel kann daher eine Unterfunktion verstärken, während gleichzeitig die Aufnahme von Eisen durch die hohe Immunaktivität verschlechtert ist. Ein Eisenmangel wurde bereits in Studien mit der Störung der Schilddrüsenfunktion in Verbindung gebracht.

Schilddrüsen-Tabletten richtig einnehmen

Dir fällt es schwer, morgens an die Einnahme deiner Schilddrüsen-Tablette zu denken? Stelle dir die Tabletten und eine Flasche Wasser direkt neben dein Bett, damit du sie nach dem Aufwachen direkt im Blick hast.

Wenn sich in der 2. Tageshälfte Symptome wie Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwäche, Heißhunger, Müdigkeit und abendliche Ein- oder Durchschlafprobleme zeigen, kann eine Aufteilung der Schilddrüsentablette über den Tag verteilt eine Möglichkeit der Besserung sein. Alternativ kannst du die Tablette auch spätabends mit zweistündigem Abstand zu deiner letzten Mahlzeit einnehmen. Besprich mögliche Änderungen der Einnahme aber bitte unbedingt mit deiner Ärztin oder deinem Arzt.

Beachte: Nimm L-Thyroxin nicht gleichzeitig mit Milchprodukten, Soja oder Kaffee ein. Diese Lebensmittel können die Aufnahme des Wirkstoffes in den Körper hemmen.

Stoffwechselvorgänge mit Bewegung anregen

Für die Gesundheit des ganzen Körpers ist regelmäßige körperliche Aktivität sehr wichtig. Damit bringst du Stoffwechselvorgänge in Gang und stärkst dein Immunsystem.

Achte allerdings darauf, deinen Körper nicht durch ein zu anstrengendes Sport- und Bewegungsprogramm unnötig in Stress zu versetzen oder gar zu überfordern. Gib deinem Körper außerdem immer genug Zeit, sich ausreichend zu regenerieren, bis eine neue Belastung durch Sport getätigt wird. Bestehen zu viele offene Regenerationsprozesse, kann dies wieder zu einer Autoimmunreaktion führen.

Um den Stoffwechsel und den Muskelaufbau anzuregen, empfiehlt sich ein leichtes Training. Ideal geeignet sind beispielsweise:

- Laufen bei mäßiger Geschwindigkeit

- Nordic Walking

- Fahrradfahren

- Yoga und Pilates

- Schwimmen

6. Unser Fazit zum Thema Hashimoto-Thyreoiditis

Hashimoto-Thyreoiditis gehört zu den Schilddrüsenerkrankungen und ist geprägt durch chronische Entzündungen. Da die Autoimmunkrankheit nicht heilbar ist, wird sie einen, vom ersten Ausbruch an, das gesamte Leben lang begleiten. Sie ist mal mehr, mal weniger präsent. Mit der richtigen Behandlung ist eine deutliche Besserung der Symptome und eine Wiedergewinnung der gewünschten Lebensfreude möglich.

Eine positiv unterstützende Ernährungsumstellung und eine mögliche Umstellung ungünstiger Lebensgewohnheiten fördert dein Wohlbefinden. Faktoren wie stark verarbeitete Lebensmittel, Stress und zu wenig Schlaf können die Autoimmunreaktion hingegen verstärken. Meide sie bestmöglich.

Unser VitaMoment Schilddrüsen-Komplex kann zusätzlich durch die einzigartige Kombination von Nährstoffen und Pflanzenextrakten die Gesundheit deiner Schilddrüse auf natürlichem Wege unterstützen und die Produktion wichtiger Schilddrüsen-Hormone anregen.